윤명철 교수의 일본 속의 한국 문화유적

역사에서 사라진 소가 일족의 비운 담은

아스카의 석무대 고분을 찾아

|

아스카의 들판에는 검붉은 흙이 있고, 나무 몇 그루, 별빛보다도 더 가늘고 많은 풀잎들이 산자락을 훑어온 바람결에 흔들리고 있다. 그리고 그 위를 기어다니는 벌레의 몸결이 자죽을 남기고, 그 위를 덮어버리는 더 굵은 작은 동물들의 발자욱들도 있다. 하지만 그곳에는 때로는 눈물이 주르륵 흐르도록 아름다운 자연만 자리한 게 아니다. 바로 나 같은 사람들의 자취가 배어 있다. 검회색의 시루 안에는 자연이 켜켜이 덮여있고, 그 맨 위에는 또 하나의 자연인 인간의 역사가 한 겹 놓여져 뜨거운 김을 뿜어내고 있다.

좁고 실개천 같은 아스카 천을 끼고 올라가면 석무대(石舞台) 고분이 나온다.

네모난 흙무덤이 사각뿔처럼 십 여 미터쯤 올라가다 윗부분은 별안간 단칼로 내리친 것처럼 잘려지고, 뻘건 흙이 드러난 가운데에는 바위덩어리들이 있다. 아래에 바위들이 빙 돌아가며 서 있고, 그 위에는 엄청나게 큰 돌덩어리가 하나는 마치 몸통인양, 다른 하나는 머리통인양 붙어있다. 아래쪽만 보면 고인돌 같지만 위쪽만 보면 흡사 무슨 고개를 쳐든 굼벵이 같은 모습이다.

총 무게 2천300톤의 초대형 고분 석무대

|

| ▲ 위에서 본 석무대고분 |

달빛이 흐르는 고대도시를 걸어가는 사람들, 그들의 겁먹은 눈동자에 어른거리는 그림자. 흰 옷자락이 펄럭거리고, 때로는 묘한 소리도 울리면서 하늘을 향해 솟구치는 춤을 추는 여인의 모습이 고대의 한 풍경을 장식할 때 즈음, 사람들은 이 돌덩어리에 이름을 붙였다. 이시부타이…. 우리말로 풀면 석무대, 즉 춤을 추는 돌판이라는 의미다. 아마테라스오오미카미((天照大神)부터 히미코(卑称呼)에 이르는 역사적인 가위에 눌려있는 일본인들은 이 돌판 위에서 신의 계시를 받은 무녀가 신악(神楽)을 추는 꿈을 발견했는지도 모른다. 이 고분의 겉모습은 처음 이 앞에 선 사람이면 움찔 주눅이 들만큼 위압적이다. 높이 8m, 길이 20m에 총 무게 2천300톤의 무덤을 상상해보라.

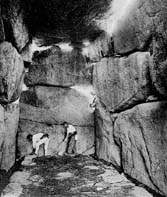

이 엄청난 돌덩이는 본디 횡혈식 석실 고분이다. 75톤을 넘는 화강암 30여 개로 이루어진 대규모 석실이다. 밑으로 돌아 내려가 현실로 들어가니 연도의 흔적만이 사람들의 무리를 삼킬 정도로 큰공간의 허허로움을 달래고 있다. 길이가 7.7m. 폭은 3.6m, 천장의 높이는 4.7m다. 얼마나 큰공간인가. 이 공간 속에 원래 무엇이 있었을까 잠시 생각에 잠겨본다. 고대 일본의 역사, 그리고 묻힌 자의 물건이나 그를 기념하기 위한 예술품들이 부장품으로 꽉 들어차 있었겠지. 하지만 이 무덤이 발견된 후, 많은 고고학자들이 발굴에 나섰지만 단 한 점의 유물도 발견되지 않았다. 그러니까 이미 오래 전에 봉분이 벗겨지고 누군가에게 모두 털려 버린 것이다.

과연 누구의 무덤이기에 이렇게 험한 꼴을 당했을까? 그 많던 부장품들은 누가 왜 훔쳐갔을까? 텅비어버린 기이한 광경 앞에 던져지는 물음에 답을 주는 것은 아스카의 역사 외에는 아무 것도 없다.

|

| ▲ 석무대고분 입구 |

지금으로부터 1천400여 년 전 야마토(大和) 지방에선 커다란 정치적 변동이 일어났다. 대륙에서 들어온 불교의 공인을 놓고 각 호족간에 벌어진 분쟁이 그것이다.

고대사회에서 고등종교란 국가 이데올로기 그 자체였으므로, 새로운 종교를 들여오고 공인한다는 것은 간단한 문제가 아니다. 거의 유사한 시기에 신라의 불교공인을 놓고 이차돈의 순교라는 사건이 있었다. 그의 목젖에서 뿜어져 나온 흰 피가 비로소 서라벌에 불교를 안정시켰다. 불교의 공인을 반대한 호족들의 붉은 피를 다 희게 물들일 정도면 흰 피가 얼마나 흘러나왔을지 가늠하기조차 어렵다.

그런데 일본열도에선 그 피의 양을 계산해 낼 수가 있다. 그리고 역사의 뒤안길로 사라져버린 붉은 피의 주인들이 누구인가를 정확하게 알 수 가 있다.

몰락한 권력자 소가노우마코 무덤으로 추정

|

| ▲실내는 횡렬식 석실고분 형태 |

두 세력간의 갈등은 몇 차례의 반전을 거듭한 끝에 결국 군사와 제사를 담당한 세력이 패하고 불교는 공인되었다. 이후 대왕가의 권위가 강해지고 권력은 소가 일족에 집중되었다. 이 과정에서 지대한 공로를 세운 사람이 소가노우마코(蘇我馬子)다. 그는 아스카에 아스카데라(飛鳥寺, 法興寺 후에 元興寺로 불림)를 창건하였다. 이후 소가 일족은 쇼토쿠 태자와 백제의 후원에 힘입어 실권을 장악하고 고대국가의 기틀을 마련하기에 이른다. 그래서 아스카의 곳곳에는 헤아릴수 없이 많은 절들이 세워졌고, 경주만큼은 안되지만 빈틈마다 탑들이 세워졌던 것이다.

그러나 태자가 죽고 나자 역사는 변해버렸다.

예술가들은 선뜻 수긍하려 않지만 권력은 문화의 모든 것을 변해버리게 할 수도 있다.

소가 일족은 대왕의 권력마저 넘보면서 권력을 독식했고, 그 와중에 마침내 고대사 최대의 사건인 대화개신(大化改新)이 645년에 일어났다. 대왕가와 다른 우지들은 소가에미시(蘇我蝦夷)와 아들인 이루카(蘇我入鹿)를 죽이고 소가 일족을 권력에서 쫓아내 버렸다. 일본에서 권력의 지형이 바뀌자 신라의 실권자 김춘추는 야마토로 건너와 백제의 고립을 겨냥, 새 집권세력에게 다양한 외교를 펼쳤다. 물론 백제와 고구려도 각각 치열한 외교전을 펼쳤지만, 결국 백제계인 소가 일족은 몰락해 버리고 만다.

|

| ▲소가노 우마코가 세운 아스카데라 |

이러한 역사적 상황으로 보아 이 석무대 고분의 주인공은 소가노우마코(蘇我馬子)의 무덤일 가능성이 큰 것으로 알려지고 있다. 죽은 후에는 아들인 에미시에 의해 장대한 무덤이 축조되었을 것이다. 그러나 소가 일족이 몰락한 후에 그 무덤은 반대자들에 의해 파헤쳐졌을 것이며, 부장품들 역시 다 약탈되었을 것이다. 소가 일족은 알려진 대로 친 백제계다. 석무대 고분이 횡혈식 석실이라는 무덤 양식으로 되어 있는 것도 백제계와의 깊은 연관을 나타내주는 것이다.

근래에는 방형원분(方形圓墳, 아래는 네모 위는 원형인 고분)의 형태를 하고 있으므로 고구려의 영향을 받은 것이 아니냐는 설도 나오지만, 전체를 천천히 둘러보면 아무래도 백제의 내음이 더 짙게 느껴진다.

역사란 이런 것이다. 소가 일족은 역사에서 사라졌고 그 흔적은 이렇게 봉분마저 벗겨져 괴상한 모양의 돌덩어리들로 남아있다. 이것 또한 백제와 신라의 싸움이고, 석무대에서 춤을 춘다는 전설이란 어쩌면 백제의 한을 되씹는 무녀들의 한풀이일수도 있다. 자연의 제일 바깥쪽 살 껍질은 아무래도 인간의 역사가 아닌가 싶다.

'지식 창고' 카테고리의 다른 글

| 발리의 음식 (솔직하게 말하면 발리에서 만날 수 있는 음식) (0) | 2011.01.07 |

|---|---|

| 삼국이 일본에 끼치는 문화적 영향 (0) | 2011.01.07 |

| 마음을 지배하는 고독 - 탱고 (0) | 2011.01.07 |

| 어지럼증 (1) 현훈증 (풍훈) (0) | 2011.01.07 |

| 어지럼증 - 현훈증 (풍훈) (0) | 2011.01.07 |