[통계 뒤집어보기] 국내 가계부채가 불안한 이유

매경이코노미 | 입력 2010.03.17 04:03

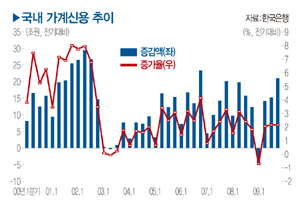

국내 가계부채가 갈수록 늘어나고 있다. 지난 2월 26일 한국은행이 발표한 통계에 따르면 지난해 가구당 부채는 4337만원으로 2008년에 비해 124만원이나 불어났다. 현재 국내 주택가격이 안정돼 있고, 은행건전성이 유지되고 있으며, 비교적 빠른 경제회복세를 나타내고 있어 가계부채 문제가 당장 큰 문제를 일으키지는 않을 것으로 보인다. 그럼에도 국내 가계부채 상황을 위험하게 보는 이유는 크게 다섯 가지다.

두 번째, 가계 능력에 비해 너무 과도하게 부채가 늘고 있다. 과도한 가계부채로 국내 가계 재무구조가 취약한 상태에 놓여 있다. 개인총처분가능소득 대비 국내 개인금융부채는 2007년 말 현재 약 150%인데, 이는 영국의 약 170% 다음으로 높은 수준이다. 자금순환표상 금융부채/자산 비율의 경우도 한국은 45%로 일본 20%대 초반, 미국 30% 수준, 영국 35% 수준보다 월등히 높다.

세 번째는 높은 원리금상환 부담이다. 금융위기 이후 저금리 기조로 개인가처분소득 대비 원리금상환부담액을 나타내는 원리금상환부담률(DSR·debt service ratio)이 하락하고 있지만 여전히 높은 수준이다. 주택담보대출을 차입한 가계의 원리금상환부담률은 15% 수준으로 금융 위기의 도화선이 된 미국의 13% 수준보다 높다.

네 번째는 자산 유동화 가능성이 취약한 점이다. 국내 가계자산이 대부분 실물자산에 근거하고 있기 때문에 경제 여건 악화 시에 현금화하기가 매우 어려운 것이다. 국내 가계의 실물자산 증가는 상당 부분 가계부채에 기반을 두고 있다. 따라서 자칫 부동산 가격이 급락하거나 실물자산이 유동화되지 못할 경우 가계의 부채상환능력은 크게 저하될 수 있다.

다섯 번째는 저소득층의 부채상환 능력이 미약한 점이다. 국내 가계부채 중 62% 이상은 소득 4~5분위의 중산층 이상이 보유하고 있다. 그러나 저소득층이 떠안고 있는 가계부채 부담이 매우 과중한 상태다.

특히 지난해 4분기의 경우에는 비은행예금취급기관 대출이 크게 늘어나 서민 금융의 부실 가능성을 증대시키고 있다. 지난해 4분기의 전기 대비 비은행예금취급기관 대출은 3분기 5조5000억원보다 2조1000억원 증가한 7조6000억원을 기록했다. 이는 대출심사기준이 까다로운 예금은행에서 돈을 빌릴 수 없는 서민들이 저축은행에서 높은 금리로 돈을 빌리고 있기 때문인 것으로 파악된다. 만일 서민경기 회복이 지연된다면, 이런 상황은 저축은행과 같은 비은행예금기관의 부실화를 초래할 수도 있다.

가계부채를 너무 위험시할 필요는 없다. 문제는 상환능력을 초과하는 부채가 쌓이는 경우다. 유비무환이라는 말을 명심해 가계부채의 취약 부문을 수시로 면밀히 점검해볼 필요가 있다.

[유병규 현대경제연구원 경제연구본부장]

[본 기사는 매경이코노미 제1547호(10.03.17일자) 기사입니다]

'관심 사 > 국내 동향' 카테고리의 다른 글

| [경제 교실] 저축만 하는것보다 술 먹고 빈병 모으는게 이익? (0) | 2010.04.19 |

|---|---|

| [통계 뒤집어보기] 남북한 인구가 합쳐지면 (0) | 2010.04.14 |

| [통계 뒤집어보기] 글로벌자금은 왜 채권을 선호할까 (0) | 2010.04.14 |

| 해양 심층수를 이용한 「지역 냉난방」 및 「온도차 발전」 기술개발 나선 (0) | 2010.04.03 |

| 정부 100년만에 새 ‘땅 지도’ 추진…천문학적 소유권 소송 우려 (0) | 2010.03.26 |