|

‘모순된 왕국’의 비전을 유산으로 남기다

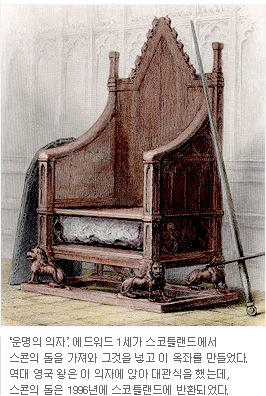

1307년, 에드워드 1세는 반란을 진압하려고 여섯 번째로 스코틀랜드로 향하다 병사한다. 전설에 따르면 “나를 스코틀랜드에 묻어라. 완전히 정복된 스코틀랜드에”라고 유언했다고 한다. 윌리엄 월레스를 처형한 지 2년 만이었다. 왕위를 계승한 에드워드 2세는 부왕에 비하면 무능한 인물이었으며, 1314년에 스코틀랜드 군에게 결정적으로 패배하고 독립을 인정해준다. 그리고 정략 결혼했던 프랑스의 이사벨 왕비가 그의 왕권에 반기를 들더니, 프랑스 군을 이끌고 와서 그를 폐위시키고 아들인 에드워드 3세를 왕위에 앉힌다(1325년).

에드워드 1세의 야심은 많은 무리수를 포함했고, 따라서 당대에나 후대에나 그를 잔혹한 폭군으로 단정하는 시각을 양산했다. 하지만 브리튼 섬이 민족적으로나 정치적으로나 여러 갈래로 갈라져 싸움을 되풀이할 것이 아니라 하나의 정부 아래 통합된 단일 왕국이 되어야 한다는 그의 비전은 설득력이 있었다. 그리고 왕권 강화를 위해 그가 수립한 여러 제도들, 의회 제도나 재산권 관련 법령 등은 근대 영국의 밑거름이 되었다. 강력한 왕권, 잘 정비된 의회, 하나로 합쳐진 브리튼, 이 세 가지는 공교롭게도 17세기에 와서 스코틀랜드계인 스튜어트 왕조에 이르러 함께 실현된다. 그러나 그 세 가지 사이에 존재하는 모순은 왕과 신하들 사이에 또 다른 내전을 불러오고, 왕의 처형과 왕정의 복고를 거쳐 오늘날 ‘가벼운 모순’을 가진 영국, 군주국이면서 민주국가, 단일 국민국가이면서 스코틀랜드-웨일스-잉글랜드의 지방색이 완연한 영국이 만들어져 간다. |

‘통일’을 위해 악평도 꺼리지 않았던 지도자들

‘통일’을 위해 악평도 꺼리지 않았던 지도자들

에드워드 1세

에드워드 1세